Ogni grande autore ha un mondo, come insieme di temi, di sentimenti e di stile. Così è per Sorrentino. Anzi per Sorrentino questa autorialità è ancora più marcata che per altri autori, perché tocca i grandi temi della condizione umana, il passare del tempo e le stagioni della vita, il potere e l’amore, la memoria e il desiderio.

Tali temi il regista napoletano li ha sviluppati secondo due direttrici principali, una più sociale e comico-grottesca, in cui viene a rappresentazione insieme al personaggio principale tutto un mondo sociale e urbano (dalla Roma de La grande bellezza alla Napoli di È stata la mano di Dio e Parthenope), un’altra più intimista e astratta, in cui il personaggio è chiuso con i suoi problemi nel suo mondo (Le conseguenze dell’amore e Youth). La grazia appartiene a questa seconda direttrice, che delle due è senz’altro la meno felice, quella in cui Sorrentino non trovando la mediazione di un mondo sociale e “oggettivo” (maschere, comportamenti, stili di vita) rischia di rinchiudersi autoreferenzialmente in un suo universo dove tutto si trasforma in retorica, anche un grande tema come l’eutanasia, presente nel film sia come proposta di legge da firmare che nella forma concreta di un cavallo agonizzante che decidere se continuare a far soffrire o meno.

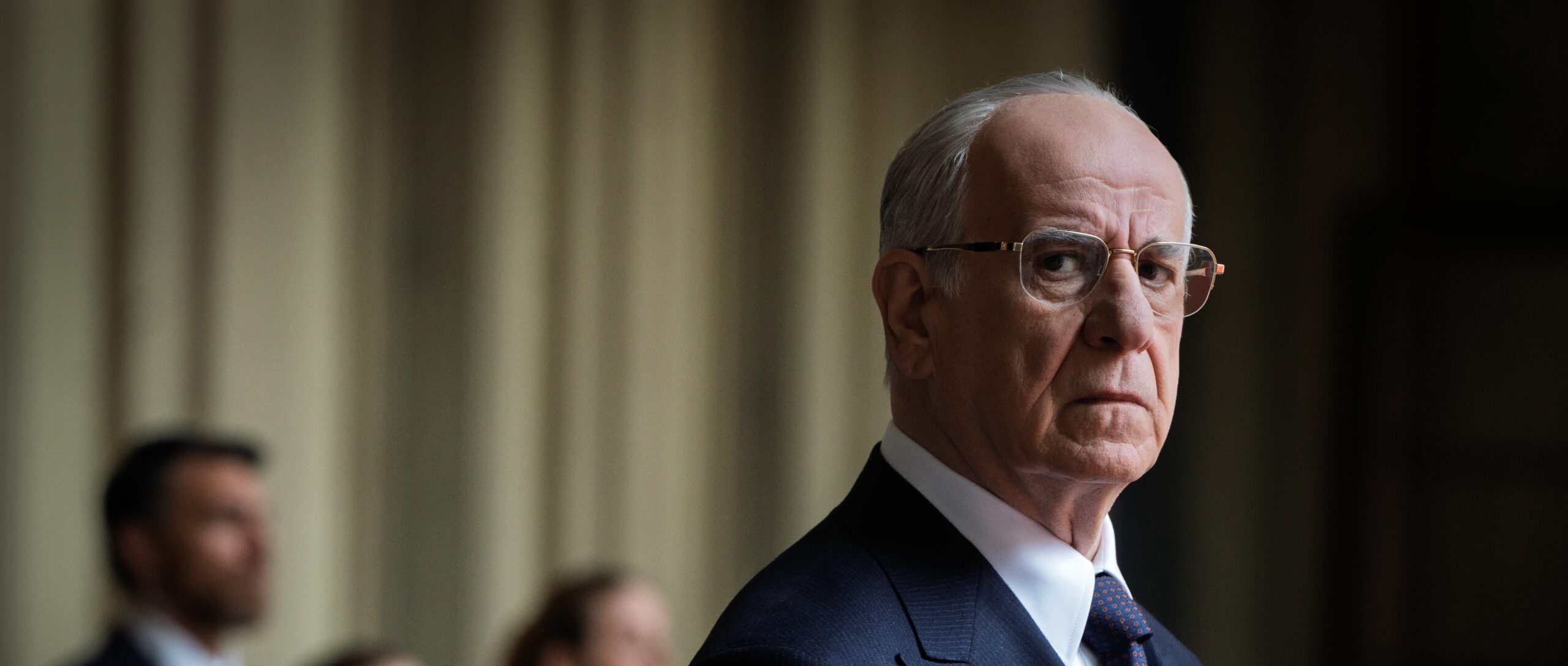

Mariano De Santis (Toni Servillo) è un anziano Presidente della Repubblica il cui mandato è in scadenza, e si trova nella situazione di dover decidere, cioè di esercitare la sua autorità, rispetto alla firma della legge sul fine vita, e alla concessione della grazia a due condannati, un uomo e una donna, colpevoli di aver ucciso anni prima i rispettivi coniugi. De Santis è incalzato dalla figlia Dorotea (Anna Ferzetti), che lo accusa di mancare di coraggio, di aver sempre troppo tentennato e procrastinato le scelte importanti. Mettendolo alle strette, Dorotea gli dice che la domanda non è tanto – come crede il padre – se diventare “assassino” o “torturatore”, nel caso firmi o meno la legge sull’eutanasia, quanto: “Di chi sono i nostri giorni?”. La domanda è notevole, perché sintetizza con grande efficacia drammaturgica la necessità di interrogarsi sulla propria vita e il proprio mondo, misurando il grado di autorevolezza che si ha rispetto alla propria esperienza. A maggior ragione quando tale autorevolezza investe la posizione esplicita di un’autorità. Il rilievo della domanda però ne La grazia si smarrisce quando viene ripetuta. Tale ripetizione indebolisce la potenza veritativa dell’interrogativo, trasformandolo in una frase di mera e compiaciuta retorica.

È stato sempre un tema centrale in Sorrentino lo sfaldamento del simbolico, che accompagna il destino delle figure istituzionali e di potere (pensiamo a Loro), e che ne La grazia passa, tra le altre cose, attraverso l’abbassamento dei comportamenti del Presidente, come quando inizia a cantare un rap.

La solitudine, il coraggio e la paura, la fine del mandato, il tempo che passa, questi temi che occupano Mariano De Santis sono sovrastati dal tema dell’amore. De Santis ha perso la sua amata moglie Aurora sette anni prima e non fa che ricordarla. Ma insieme a lei, ricorda e riattiva la sua gelosia, perché la moglie quarant’anni prima lo ha tradito, ma Mariano non sa bene con chi sia stato. Continua a voler scoprire e ad indagare, arrivando perfino ossessivamente a sospettare di amici di lunga data. Fino a quando l’amica d’infanzia e critica d’arte Coco Valori (Milvia Marigliano), che nel film svolge efficacemente un ruolo comico e irridente, non gli confessa di essere stata lei l’amante della moglie. Ma nonostante questa confessione, vediamo alla fine che De Santis resta dubbioso, tant’è che, oramai ex-Presidente, cenando a casa sua con Coco, riceve da quest’ultima un confidenziale “non mi rompere il cazzo”, all’ennesimo accenno di interrogazione.

E dunque, quest’amore che dovrebbe dominare su tutto è roso dal tarlo della gelosia per De Santis, dalla violenza per i coniugi in galera, e sembra non essere mai fiorito per la figlia Dorotea che non ha relazioni, ma ha dedicato la sua vita alle cure del padre e allo studio della giurisprudenza. Allora capiamo che il tema dei temi non è l’amore, che resta una illusione, ma come vivere nel tempo, cioè come tener conto della condizione temporalmente limitata delle nostre vite, e dunque della morte. L’amore e il potere sono (fin dai Greci) le due grandi risposte a questo interrogativo, ma portano con sé il grande rischio di intrecciarsi in grovigli indissolubili: l’amore che perde la sua magia trasformandosi in potere e dominio, e il potere che perde autorevolezza facendosi totale oggetto d’amore.

La grazia. Regia: Paolo Sorrentino; sceneggiatura: Paolo Sorrentino; fotografia: Daria D’Antonio; montaggio: Cristiano Travaglioli; interpreti: Toni Servillo, Anna Ferzetti, Orlando Cinque, Massimo Venturiello, Milvia Marigliano, Giuseppe Gaiani, Linda Messerklinger, Vasco Mirandola; produzione: Fremantle, The Apartment, Numero10; origine: Italia; durata: 133’; anno: 2025.