Inesorabilmente un countdown a tutto schermo scandisce a ritroso i secondi, quindi veniamo come proiettati in un viaggio temporale lungo l’incedere degli anni dal 1957 al 1990. Anni in cui l’URSS passò dalla destalinizzazione o distensione, oltre che, attraverso la difesa del vecchio ordine, alla stagnazione fino alla fine del blocco sovietico, con la Perestrojka gorbacioviana. Quel countdown è come un segnatempo che introduce l’imminenza di un flusso di immagini entro cui Alexandr Sokurov ha trasposto come in uno specchio rifratto, plurimo, affastellato, gli appunti del suo taccuino, scritto a mano con una stilografica su foglietti di carta, nello scorrere del tempo. Di quegli anni naturalmente fu testimone e la sua sensibilità ha registrato, come un sismografo dell’anima, gli squarci, le ferite, le crepe, gli scossoni ma anche le improvvise risonanze, i momenti di sussulti memoriali.

Tutto ciò si riversa nello scavo meticoloso e certosino dentro l’archivio visuale di Leningrado (città-fulcro e fonte inesauribile di ispirazione, con il suo essere ponte anche culturale con l’Europa) da cui Sokurov con il suo montatore Aleksandr Zolotukhin ha estratto una serie di “filoni” che vanno a scomporsi e a ricomporsi, a rifrangersi e a incastonarsi in una sorta di polittico della Storia. Perché non è solo la storia sovietica di quei decenni e degli avvenimenti decisivi (dal post-stalinismo kruscioviano al blitz brezneviano, dal cristallizzarsi degli apparati burocratici e dei politburo fino alla “glasnost” di Gorbaciov e al limitare dell’elezione di Elstin, con la sua contraddittoria inadeguatezza, e all’avvento della Federazione Russa) ad emergere dai filmati di propaganda, dalle voci dei cinegiornali, dalle notizie della stampa ufficiale, ma altresì, in parallelo e in intarsio, tutta la seconda metà del Novecento, ovvero gli eventi planetari del Secolo breve.

Al lavoro di reinvenzione e rigenerazione creativa delle immagini di archivio Sokurov ci ha abituati tanto nella visionarietà dei suoi film di finzione (come nell’unico piano sequenza lungo la Storia dentro il Palazzo d’Inverno e l’Ermitage in Arca Russa del 2002, oppure nella ipnotica e fantasmatica resurrezione dei corpi del Potere come avatar digitali nel limbo spettrale di Fairytale del 2022) quanto negli splendidi documenti poetico-politici delle sue “elegie” filmiche, girate lungo venti anni, dal 1986 al 2006. Nel caso di questo “taccuino del regista” l’archivio viene squadernato in una sorta di revulsione sul procedimento “conflittuale” delle immagini, per cui i “prelievi” che sono estratti dal “deposito” della Storia urtano nei tagli di montaggio con la parola scritta dalle mani di Sokurov e con la sua voce solitaria che di volta in volta riflette con frasi cristalline, come fossero frammenti lirici, distici spirituali, una meditazione sul destino dell’uomo, sul fiume interminabile della Storia e del Tempo.

«Mio angelo resta con me, tu mi precedi, io sono dietro di te» scandisce la voce del cineasta. Ci viene subito in mente l’Angelus Novus benjaminiano. Di quell’Angelo della Storia scriveva Walter Benjamin:

Un dipinto di Klee intitolato Angelus Novus mostra un angelo che sembra sul punto di allontanarsi da qualcosa che sta contemplando con sguardo bloccato. I suoi occhi sono fissi, la bocca è aperta, le ali spiegate. Così ci si raffigura l'angelo della storia. Il suo volto è rivolto al passato. Laddove leggiamo una catena di eventi, lui vede un'unica catastrofe che continua ad accumulare rovine su rovine e le scaglia ai suoi piedi. L'angelo vorrebbe restare, risvegliare i morti e riparare ciò che è stato distrutto. Ma una tempesta sta soffiando dal Paradiso, che ha ingabbiato le sue ali con tale violenza che l'angelo non può più chiuderle. La tempesta lo spinge irresistibilmente nel futuro, cui volge le spalle, mentre il cumulo di rovine davanti a lui cresce verso il cielo. Questa tempesta è ciò che chiamiamo progresso.

Per l’appunto il film è come trascinato e percorso dal vento turbinoso che spira dal passato e sospinge verso un futuro in cui la tempesta (e le sue catastrofi) si identificano inquietantemente con il progresso (forse tale il senso nascosto nell’ossessivo ricorso nel film delle notizie di disastri aerei, come nell’accento posto sugli esperimenti nucleari). Il vento delle immagini soffia nelle intercapedini della Storia, nell’incedere degli eventi, nel loro richiamarsi l’un l’altro, così come nell’emergere del repertorio di film (esclusivamente scelti tra i musical anni 50 di retaggio staliniano con il loro ottimismo pedagogico, e gli slanci accorati delle canzoni: “Ho incontrato Koya al cinema, davano Il ladro di Bagdad ”, canta all’inizio del film un ragazzo dal sorriso radioso), nei filmati delle festività di capodanno, in quelli delle celebrazioni d’apparato, nelle sfilate, nelle parate del potere, nei resoconti retorici dei progressi politici e scientifici, nella versione esornativa con cui vengono raccontati dalle immagini ufficiali. Ma come si pone Sokurov rispetto alla esposizione di tali immagini, che comporta necessariamente una messa in forma, un gesto insieme estetico e politico, ma soprattutto uno sguardo (che nel suo caso è sguardo “interiore”)? Si tratta di una sorta di “sonda” che trapassa quelle immagini e le rende presenti qui e ora davanti ai nostri occhi. Il procedimento sokuroviano è semplice, appassionato e trasparente, ipnotico e cadenzato nell’incalzare, nel procedere, nell’inarrestabile scorrere degli anni sottoposti alla lente del suo taccuino.

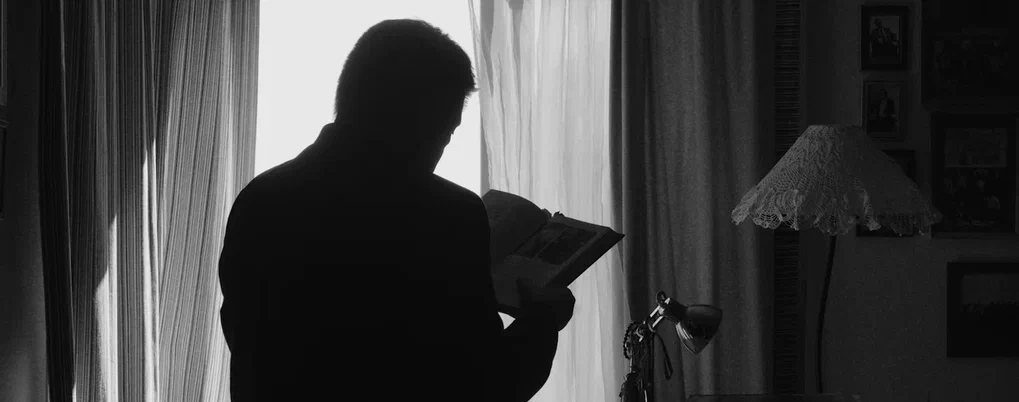

Emerge un gesto paradossalmente personale e collettivo: il film viene scritto a mano con l’inchiostro della penna e dell’immagine, impaginato e spaginato nei formati e nei supporti, nella grafica delle scritte che muta ogni volta che si avanza negli anni, solcato da impercettibili tremiti, da ondulazioni, da interventi improvvisi di colore (alcune “colature” di rosso, oppure apparizioni pittoriche, schegge di cinema classico sovietico, lancinanti epifanie filmiche, come il primo piano di Fedor Scialiapin nel Don Quixote di Pabst del 1933), e insieme viene scritto dalla collettività della Storia, come fosse una enorme, fluviale scrittura del mondo. L’estrema soggettività del taccuino, dell’appunto, del pensiero assorto e personale di Sokurov (il quale appare sempre in controluce, stagliato entro il vano della finestra nella sua stanza), la grana della sua voce, l’atto dello scrivere sulla carta, si ripercuotono nella voce corale e collettiva della Storia.

Avviene così un miracoloso ed epifanico rivelarsi delle immagini e della loro verità “malgrado tutto”. Si compone in tal modo, anche musicalmente (vedi l’incalzare del ricorrente precipitato musicale di Penderecki), una struttura che incrocia verticalmente e orizzontalmente sonoro, voce, parola scritta e immagine, laddove riecheggiano meditazioni sul concetto di spazio, memorie evangeliche, lampi riflessivi sulla letteratura e la pittura amate, ogni volta convocate dalla voce di Sokurov (“Per Dante lo spazio ha un significato importante, è come l’ascesa”, “Tintoretto, il primo regista”, “Il ritorno del figliol prodigo: chi è tornato e perché?”). Così nelle cinque ore e venti minuti del film è come se lo spettatore cooperasse e interagisse, affinando l’attenzione e dislocando pensiero e sguardo, con le immagini e con il loro portato storico, con le voci e i loro echi, con le scritte delle notizie che scorrono e i lapidari resoconti di eventi e rispettive date.

È miracoloso ed entusiasmante il modo con cui Sokurov riesce a trascinarci dentro la Storia, e insieme a mantenerci vigili di fronte a come la Storia viene filtrata da sguardi divergenti, mostrata e nascosta insieme, come se su quel palcoscenico degli eventi storici assistessimo simultaneamente alla loro “rappresentazione” e al lavorio dietro le quinte. La timeline che, come la fettuccia di un metro, “prende le misure” degli eventi nel suo contrassegnare gli anni dal 1957 al 1990 segna allora l’implacabile avanzare del destino tutt’assieme dell’URSS e del mondo. Da questa prospettiva che si spinge in una profondità di campo tutta mentale eppure fattuale, Sokurov ci mostra con lucidità e insieme con empatia la scrittura immanente della Storia, così come dipana davanti ai nostri occhi il trascendente palinsesto del Tempo.

Riferimenti bibliografici

W. Benjamin, Angelus novus. Saggi e frammenti, Einaudi, Torino 2014.

Director’s Diary. Regia: Aleksandr Sokurov; sceneggiatura: Aleksandr Sokurov; fotografia: Aleksandr Zolotukhin; montaggio: Aleksandr Zolotukhin, Juri Cerusico; musiche: Andrey Sigle; produzione: Example of Intonation Foundation, Revolver, Bielle Re; origine: Italia, Russia; durata: 305’; anno: 2025.